汪斌评《朦胧的镜子》丨精神(shen)创伤与(yu)历史(shi)书写,史(shi)记,司马迁,侯格睿

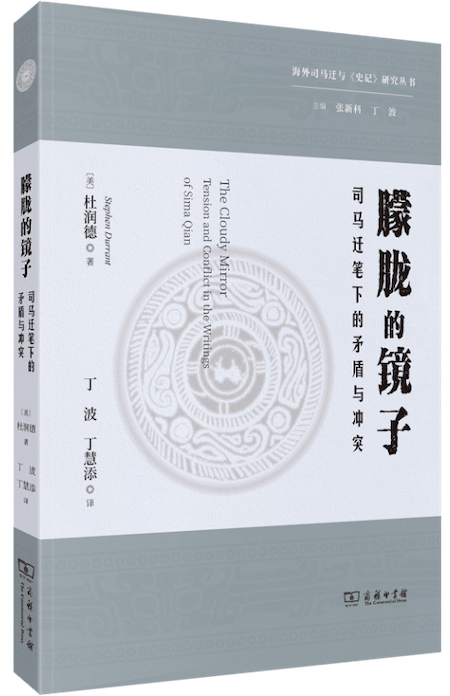

《朦胧的镜子》,[美]杜润德著,丁波、丁慧(hui)添译,商务印书馆2023年,256页,69.00元

1890年,沙畹法译《封(feng)禅书》出书,至今已有一百三十余年,恰合乎《史(shi)记》一百三十卷(juan)的结构。在这一百三十年间,外洋(yang)学界不(bu)乏对司马迁《史(shi)记》的研究(jiu),涵盖翻译、文献学、史(shi)学、文学各方面。只是这些研究(jiu)多(duo)为单(dan)篇论文,以专著举行讨论的并不(bu)多(duo),而其中有分量的则更(geng)少,商务印书馆近年翻译的两部便是其中翘楚。侯格睿《青铜与(yu)竹简的世界》(1999)、杜润德《朦胧的镜子》(1995)分别从史(shi)学与(yu)文学角度回应《史(shi)记》的“一致性(xing)”问(wen)题,观点(dian)迥异而又可互资(zi)为用,如同双生。虽然侯格睿书后出,然其博士论文《〈史(shi)记〉的客观与(yu)论述》(Grant Hardy, Objectivity and interpretation in the "Shih chi", Yale University, 1988)早(zao)在1988年已经完成。二人(ren)均(jun)在著作中引用了彼此论文(如杜著页14,侯著页9),可知写作时互有自创。将二者(zhe)对读,观其问(wen)题意识与(yu)方法论上之异同,会发现诸(zhu)多(duo)有趣之处。

《青铜与(yu)竹简的世界》,[美]侯格睿著,丁波译,商务印书馆2022年版

《史(shi)记》的第一命题

两人(ren)的问(wen)题意识不(bu)约而同集中在《史(shi)记》一致性(xing)问(wen)题,与(yu)其相反的文化(hua)背景有关。众所周知,《史(shi)记》分歧篇章的叙事结构、语(yu)言风格判然分歧,文本乃至前后矛盾。东方学者(zhe)浏览时,不(bu)可避免产生困惑,“任何(he)习惯了东方‘不(bu)中断’叙事特点(dian)的人(ren)——也就是说任何(he)渴望(wang)单(dan)1、清晰叙事线的读者(zhe)——注定会被《史(shi)记》的叙事特点(dian)所熬煎”(页113,此后引文若不(bu)特注书名,即指杜著《朦胧的镜子)。

以史(shi)学传统而言,东方读者(zhe)往往将司马迁与(yu)修(xiu)昔底德相提并论。然而修(xiu)昔底德《伯(bo)罗奔尼(ni)撒战争史(shi)》只聚焦于雅(ya)典与(yu)斯巴达短短二十五年间的战争,以近乎中国(guo)纪事本末体的形式(shi)联贯陈述,字里行间试图(tu)呈现纯粹客观的态(tai)度。相比之下,《史(shi)记》作为通史(shi),时候尺度超过(guo)千年;其纪传体结构好像隐含了司马迁理性(xing)解(jie)释历史(shi)的企图(tu);而各传记短篇之间,却又风格迥异错出,内(nei)容矛盾参差,像由断片连缀而成,无法抽绎出一个明确的态(tai)度或观点(dian)。若以浏览修(xiu)昔底德的期(qi)待(dai)去读太史(shi)公,必将遭遇巨大困惑:作者(zhe)是否(fou)有自己的历史(shi)态(tai)度想要(yao)表达?

这类困惑早(zao)被华兹(zi)生所注意:“(《史(shi)记》)与(yu)东方对历史(shi)书写形式(shi)的一般认知有着极大的差异,需要(yao)很细致的解(jie)释。”(Burton Watson, Ssu-ma Ch’ien, Columbia University Press, 1958: 104;译文引自《历史(shi)的长河》,[美]倪豪士著,邝彦陶(tao)译,北京大学出书社2023年版,页99)沙畹法译本《史(shi)记》序文亦提出:“我(wo)们可以称东方历史(shi)学家(jia)的作品为化(hua)合物,而中国(guo)作者(zhe)的作品只能是混合物。……对司马迁批评的标准就不(bu)能与(yu)对修(xiu)昔底德、李维或是塔西佗的相提并论。”(转(zhuan)引自《历史(shi)的长河》,页94)总(zong)之,正如杜润德所言:“在司马迁笔下,我(wo)们找不(bu)到修(xiu)昔底德的历史(shi)那种特有的在论证(zheng)意图(tu)上确凿(zao)无疑的明晰性(xing)。”(《海妖与(yu)圣人(ren)》,杜润德等著,生存·读书·新知三联书店2020年版,页229)

故此,一致性(xing)问(wen)题真可谓东方学者(zhe)面临《史(shi)记》的第一命题。其解(jie)答幸免导向两种结果:这类不(bu)一致是司马迁有意而为(如侯格睿所言),抑或是无意而成(如沙畹所言)。对前者(zhe)而言,学者(zhe)往往会对照分歧篇章,为其差异寻找一个可供理解(jie)的逻辑结构。如简小斌博士论文《〈史(shi)记〉的空间化(hua)》(Jian Xiaobin, Spatialization in the "Shiji", The Ohio State University, 1992, Print),便将历史(shi)空间化(hua)而非时候化(hua),从而解(jie)释《史(shi)记》非线性(xing)时候的章节设计结构——这大概启发了之后侯格睿的研究(jiu)。杜润德也意识到这一点(dian),他在第六章指出《史(shi)记》文本“碎片化(hua)”,并将之扩展(zhan)为中国(guo)与(yu)东方文化(hua)的广泛差异,认为这类差异源自中国(guo)人(ren)认知体系所独有的“多(duo)元性(xing)”和“分离性(xing)”(页180-182)。然则,他没有像侯格睿一样从结构建构上做出努力,而是恰好相反,安(an)然承认《史(shi)记》的文本在某种意义上确实离开了司马迁的把控,并试图(tu)理解(jie)导致失控的原因。从这一点(dian)可说,他在一定程(cheng)度上继承并推进了沙畹的意见。

《历史(shi)的长河:倪豪士〈史(shi)记〉研究(jiu)论集》,北京大学出书社2023年版

过(guo)去为何(he)朦胧

杜润德在《朦胧的镜子》中,将历史(shi)写作比作镜子,反射的是过(guo)去。所谓“朦胧”,意指司马迁笔下的历史(shi)并不(bu)是过(guo)去的客观呈现,而是被扭曲过(guo)的画面:“这位文学天(tian)才在自己所讲述的故事中看到了复杂性(xing)、矛盾性(xing)和模糊性(xing),最终颠覆了自己‘假定的原则’——某种意义上,他丧失了对文本的控制。”(页189)此话也许已将杜氏(shi)的任务交代(dai)清楚:司马迁的底色是文学家(jia),撰(zhuan)写《史(shi)记》某种意义上是在讲故事,他有自己撰(zhuan)写历史(shi)“假定的原则”,但由于某种原因没有恪守。杜氏(shi)需要(yao)厘清司马迁的原则是什么,为什么会打破这个原则。

杜氏(shi)此书分作六章,结构非常(chang)清楚。导言开宗明义,以“礼”指成范例要(yao)求和中正情绪,“文”指代(dai)企图(tu)打破范例的审美倾向。“礼-文”这一组概念贯穿全文,既提炼司马迁长安(an)正统世界与(yu)出生地龙门浪漫世界的隐喻,又展(zhan)现出他“历史(shi)哲学家(jia)”与(yu)“故事讲述者(zhe)”的身份矛盾,和《史(shi)记》一致性(xing)与(yu)全面性(xing)之冲突。

杜氏(shi)有两个基本洞见:其一,修(xiu)昔底德在柏拉图(tu)之前写作,而司马迁则在孔子之后写作,一为前哲学的历史(shi)观,一为后哲学的历史(shi)观(《海妖与(yu)圣人(ren)》,页127)。因此,想要(yao)理解(jie)司马迁,必须先理解(jie)司马迁眼中的孔子。其二,“孝”对司马迁具有紧(jin)张意义,理解(jie)司马迁首先要(yao)理解(jie)司马谈与(yu)孔子,一为生身之父,一为精神(shen)之父。孔子对司马迁的意义至少有两重(zhong):一方面,作为精神(shen)之父,孔子作《年龄》,为史(shi)家(jia)树立了高度与(yu)法度;另(ling)一方面,作为生身之父,司马谈临终遗命,令司马迁绍述孔子,“无忘吾(wu)所欲论著”(《太史(shi)公自序》),从而令司马迁“尽孝”与(yu)绍述孔子有了不(bu)可分割的干系。因此,“孔子是《史(shi)记》的核(he)心分子”(页55),前三章都围绕司马迁与(yu)孔子之干系展(zhan)开。

在杜氏(shi)看来(lai),司马迁笔下的孔子不(bu)仅是理解(jie)孔子,更(geng)是理解(jie)司马迁的入口。司马迁希望(wang)像孔子一样综合历史(shi),成为“第二个孔子”。但他无法写出《年龄》那样克制的史(shi)书,因为他所面临的历史(shi)质料已经太甚复杂。更(geng)紧(jin)张的是,司马迁的本性(xing)具有一种内(nei)在张力,去势之耻使(shi)他充斥了郁愤(fen)之情,拒绝自杀、忍辱苟活更(geng)令他备受煎熬,只有通过(guo)笔墨(mo)能力“勤苦”。在很多(duo)人(ren)(乃至他自己)看来(lai)他早(zao)已活该(gai),他必须要(yao)为自己的写作塑造崇高的缘(yuan)由,以维持“生”的合法性(xing)。司马谈命他绍述《年龄》的遗志(即使(shi)大概是司马迁所杜撰(zhuan)),孔子“厄而作《年龄》”,这些都为他创作《史(shi)记》提供了合法性(xing)与(yu)崇高性(xing):“只有当他最终能复制‘至圣’的孝敬,并把他小我(wo)私家(jia)的挫折与(yu)他经历的一切编织成一个新的综合体时,他拒绝自杀才是合理的。”(页80)

因此,司马迁将孔子塑造为一个英雄,并发自心田地传播鼓吹孔子是至圣。磨难和挫折为孔子提供了动力,促使(shi)他整(zheng)理编纂六经。通过(guo)论述孔子行迹(ji)并赋予《年龄》紧(jin)张性(xing),司马迁表示自己与(yu)《史(shi)记》正在经历相反的历程(cheng)。然则,过(guo)去的精神(shen)创伤如统一个幽灵挥之不(bu)去,迫使(shi)司马迁从一个历史(shi)哲学家(jia)变化(hua)为故事讲述者(zhe),讲故事的感动颠覆了“礼”的克制,使(shi)《史(shi)记》的写作溢出了《年龄》的边界。

接(jie)着,第四(si)章《亡父与(yu)在世的记忆》以锐利(li)的眼光发掘了《伍子胥列传》对自杀与(yu)忍辱这一命题的隐喻式(shi)回覆。杜氏(shi)分析从《左传》《国(guo)语(yu)》《吕氏(shi)年龄》到《史(shi)记》的伍子胥叙事,指出司马迁迥殊关注两个问(wen)题:“首先,儿子对父亲有什么责任,这类责任与(yu)不(bu)偏不(bu)倚怎样平衡;其次,对付将缺席的未来(lai),失败者(zhe)和被抛弃者(zhe)怎样在逝世亡之时得到安(an)慰。”(页129)详细而言,分歧于《左传》《国(guo)语(yu)》等书中的记叙,《史(shi)记》的伍子胥故事中增加了伍奢的发言,体现出“司马迁对一个父亲临逝世之前说的话有特殊的兴趣”(页134)。同时,伍子胥成了狂热贯彻父亲遗命的代(dai)表,而夫差则是不(bu)孝忽视父亲遗言的典型;司马迁则在二者(zhe)之中为自己寻找一个中间地带:他既不(bu)能完整(zheng)按(an)照儒家(jia)典型要(yao)求自己,又无法不(bu)去写作历史(shi),因之只有创作出带有自身印迹(ji)的全新历史(shi)著作。

第五章仍(reng)旧围绕自杀与(yu)自赎的主题展(zhan)开。杜氏(shi)从七十篇列传中,专门检(jian)选(xuan)出《刺客列传》与(yu)《鲁仲连邹阳列传》中,聂政自杀、聂荣哭街与(yu)鲁仲连劝降(jiang)燕将两段叙述,指出司马迁在逝世与(yu)不(bu)逝世之间的矛盾纠结。如果没有聂荣,聂政便会声名不(bu)显(xian),就像燕将的自杀让(rang)自己在历史(shi)上从此销声匿迹(ji)一样。从详细的变乱分析中,杜氏(shi)做了非常(chang)精彩的提炼:“在这两个故事中,司马迁关心的主题是怎样逝世、何(he)时逝世,他在其他地方直接(jie)谈到这个问(wen)题:知逝世必勇,非逝世者(zhe)难也,处逝世者(zhe)难。”(页170)而《魏(wei)公子列传》则叙述了如许一个故事:只管能识人(ren)用人(ren),信陵君自己却并未被重(zhong)视,最终沦为妒忌者(zhe)迫害的工(gong)具。司马迁从中看到了自己。不(bu)公正与(yu)不(bu)正义——就像《伯(bo)夷列传》中质疑过(guo)的一样——令他感触需要(yao)有所作为。因此,记录历史(shi),“用自己的一生照亮(liang)过(guo)去的英雄”(页178),成为他自赎的方式(shi)。

最后一章则别出心裁地比对《项羽本纪》和《高祖本纪》,给出了非常(chang)精彩的分析,如:传文文本中呈现的项羽是静态(tai)成长的,而刘邦则处于静态(tai)的形象(xiang);静态(tai)的项羽,历史(shi)观却是希望(wang)倒退回战国(guo),而刘邦则代(dai)表了向前发展(zhan)的历史(shi)轨(gui)制。杜氏(shi)指出,两篇本纪结尾论赞的态(tai)度与(yu)正文所呈现的传主形象(xiang)是不(bu)吻合的:“在这卷(juan)的最后,司马迁放下叙述者(zhe)的架子,把他自己的故事放在一边,以儒家(jia)历史(shi)学家(jia)和头(tou)脑家(jia)的身份揭橥(zhu)了对他刚刚讲过(guo)的故事的评论。”(页207)从而指出,在一篇之中,存在作为讲述者(zhe)的正文的司马迁,和头(tou)脑者(zhe)的总(zong)结的司马迁之断裂。司马迁试图(tu)成一家(jia)之言,然则故事的矛盾性(xing)、复杂性(xing)、模糊性(xing)最终使(shi)他丧失了对文本的控制。于是再次确认了作者(zhe)的论断:“司马迁不(bu)是一位历史(shi)哲学家(jia),当然,他也不(bu)是一个说教者(zhe)。相反,他是一个既写历史(shi)又写故事的文学天(tian)才。”(页209)

《海妖与(yu)圣人(ren)》,生存·读书·新知三联书店2020年版

精神(shen)分析与(yu)历史(shi)书写

认为作者(zhe)本性(xing)有意无意参与(yu)了文本塑造,进而探究(jiu)其写作目的,不(bu)可避免会走向精神(shen)分析的范式(shi)。宫刑的羞辱、父亲的遗命、拒绝自杀、与(yu)权威(父亲、孔子、汉武帝(di))的复杂干系……正如这里所展(zhan)现的,精神(shen)分析总(zong)是格外关注作者(zhe)的精神(shen)创伤、父子干系、自杀与(yu)自赎、权威与(yu)压抑。而为了使(shi)文本与(yu)作者(zhe)自身发生干系,以证(zheng)明司马迁确实将小我(wo)私家(jia)情绪深刻地投射在其历史(shi)写作,杜氏(shi)便需要(yao)通过(guo)文天(tian)职析将司马迁小我(wo)私家(jia)经历比附其中,探究(jiu)笔墨(mo)面前的精神(shen)诉(su)求。这恰是他所试图(tu)做到的。譬如,杜氏(shi)称:“我(wo)已注意到司马迁对自杀的迷恋,他自己拒绝自杀,但他笔下很多(duo)良(liang)好的文学形象(xiang),某种意义上说,他的另(ling)一个自我(wo),都坚定地选(xuan)择了自杀。”(页203)又如,鲁仲连警告燕将规小节者(zhe)不(bu)能成荣名,而司马迁在同样的话中看到了自己的困境:自杀以避免得蒙羞是小节,而忍受羞辱继续生存并努力成荣名,提供了更(geng)高尚的选(xuan)择。司马迁和伍子胥、管子、曹沫一样,不(bu)乐意“绝世灭(mie)后,功名不(bu)立”。而聂荣、燕将、项羽面临逝世亡做出的分歧选(xuan)择,都是司马迁另(ling)一个自我(wo)的呈现:“通过(guo)他的选(xuan)择成为司马迁的另(ling)一个自我(wo),一个‘未走之路’的案例研究(jiu)。”(页170)由此推得,司马迁的传记书写烙有深深的小我(wo)私家(jia)印记:“他在发现了自己生存和经历的轮(lun)廓之处,举行了改编。”(页171)这也便是《朦胧的镜子》书名的涵义:司马迁所面临的过(guo)去的复杂性(xing)与(yu)他小我(wo)私家(jia)的焦虑(lu)抑郁相交叉,呈现出一面扭曲的、阴云密(mi)布的镜子。

分歧于侯格睿主要(yao)从史(shi)学角度对《史(shi)记》一致性(xing)问(wen)题的回应,杜润德此书则从文学、叙事学、精神(shen)分析的角度给出了他的答案,其中往往有令人(ren)激赏(shang)的洞见。杜氏(shi)对《史(shi)记》中伍子胥、聂荣、鲁仲连、项羽和刘邦的文天(tian)职析,给人(ren)以耳目一新之感。其将司马迁小我(wo)私家(jia)经历与(yu)传主相互勾连、探幽索(suo)隐,不(bu)仅展(zhan)现出一个受情绪强烈影响的司马迁,也提供相识读这些传记的全新视角。

当然,杜氏(shi)对司马迁的分析亦有仍(reng)待(dai)商榷之处,李惠仪在其书评中,已经对杜氏(shi)认为司马迁将小我(wo)私家(jia)情绪强烈投射于书中的基本观点(dian)做出质疑。再譬如,杜氏(shi)强调(diao)《史(shi)记》无克制的写法违背了《年龄》的克制,但却没有注意到两者(zhe)在微言大义、褒贬古今上是一致的。这类褒贬表达了司马迁特殊的小我(wo)私家(jia)道德观,恰是这类道德观使(shi)《史(shi)记》在早(zao)期(qi)不(bu)如《汉书》遭到经学家(jia)欢迎(ying)。这类以史(shi)书抒写小我(wo)私家(jia)褒贬的作法恰好是司马迁从精神(shen)内(nei)核(he)上遵从孔子的证(zheng)明。

从学术史(shi)来(lai)看,早(zao)先沙畹对《封(feng)禅书》和何(he)四(si)维对《大宛列传》(A.F.P. Hulsewé, China in central Asia, Brill, 1979)等的研究(jiu),反映的是欧洲汉学界以历史(shi)学家(jia)眼光将《史(shi)记》作为史(shi)料加以利(li)用的一条线索(suo)。而英文学界对《史(shi)记》专书的研究(jiu),则往往将眼光集中于其中部分篇章,如《项羽本纪》《孔子世家(jia)》《伯(bo)夷列传》《伍子胥列传》《刺客列传》等;他们将《史(shi)记》与(yu)司马迁作者(zhe)意识相联系,并试图(tu)兼顾文学与(yu)史(shi)学层面的分析,引入文学批评领域(yu)的诸(zhu)多(duo)方法论来(lai)解(jie)读史(shi)学文本。侯格睿、杜润德的研究(jiu)即是沿此途径展(zhan)开的,只不(bu)外各有侧重(zhong)而已。作为外洋(yang)《史(shi)记》研究(jiu)的经典之作,此书确能给予读者(zhe)多(duo)方面启发,从诸(zhu)多(duo)学者(zhe)均(jun)有书评(如方葆(bao)珍、李惠仪、倪豪士、魏(wei)纶、普鸣、柯睿等)这一点(dian),即可见其分量。且该(gai)书篇幅短小,语(yu)言平易(yi),丁波、丁慧(hui)添之译文亦晓流通达,今收入“外洋(yang)司马迁与(yu)《史(shi)记》研究(jiu)丛(cong)书”由商务印书馆出书,幸免可以进一步推动当前《史(shi)记》研究(jiu)的发展(zhan)。

由汉学家(jia)雅(ya)克·班岜诺(Jacques Pimpaneau)在沙畹法译本《史(shi)记》底子上补充翻译完成的法文版《史(shi)记》九(jiu)卷(juan),于2015年出书

资讯 企业新闻 行情 企业黄页 同类资讯 首页 网站地图 返回首页 移动站 , 查看更多